MONEC or Apple - who copied from whom?

Innovations and Patents from 1999 to 2002

Device Generation 1 - 2 of Ipads

1. Generation Voyager from 1998 by MONEC

Inventor Theodor Heutschi, Patent no. PCT/CH99/00084, WO99/44144, US 6.335.678 B1

2. Generation Voyager from 1999 by MONEC

Inventor Theodor Heutschi, Patent no. PCT/CH99/00084, WO99/44144, US 6.335.678 B1

IPad Apple from 2010

MONEC Voyager 1998 - Apple IPad 2010 - Who copied from whom?

New Generation of Mobile Multimedia Device by MONEC

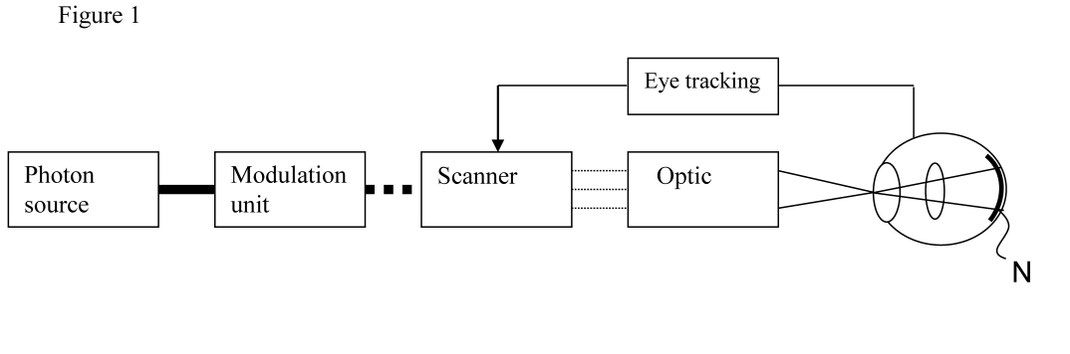

A new generation of mobile multimedia terminals Mobile devices such as cellular phones and personal digital assistants are becoming more and more powerful, permitting an ever-broader range of functions and applications. Today’s communication terminals and wireless internet devices are limited, however, by their small visual displays. Office, internet and multimedia applications (sound, pictures and video) and gaming systems all use a well-sized quality screen. The problem is that a large screen also means a large device, high weight and high costs. What is needed – and is virtually assured of sound market success – is a device with the size of a cellular phone, the power of a personal computer and a virtual screen offering the dimensions and quality of a large desktop monitor. The product for which this patent application is being submitted is designed to resolve the current conflict between the small size of today’s mobile devices and the desire to view digital content on a full-format display. A virtual retinal display or VRD system, such as a small lens integrated into the mobile terminal, will scan the photons containing the image data directly onto the retina of the user’s eye. As illustrated in Figure 1, a photon source such as a laser diode or a light-emitting diode (LED) generates a beam of light (the photon source may actually be three such sources if a colour image is to be rendered). The beam of light is intensity-modulated by a modulation unit to match the intensity of the image being generated. A beam scanner then receives the modulated signal and scans it across the retina using a particular scan pattern. The terminal may consist of one VRD system or of two such systems for the projection of stereo images into the user’s eyes. Figure 1 The system can be fully integrated into a cellular phone either as a two-dimensional image system or as a stereo image system. An autonomous VRD system which can be docked onto an existing cellular phone like today’s camera module will also be available. The new system should represent a breakthrough for mobile terminals, offering: - small size with high resolution and high quality - low power consumption - a low price - stereo images and video in colour and - no irritation in sunlight. Research and development The kind of VRD system described above can be integrated into a cellular phone according to Professor M. Menozzi of the Swiss Federal Institute of Technology in Zurich, a specialist in the field. Its development by a team of specialists is expected to take about three years. I will be contributing to this project: - my ownership of the international patent application (patent pending) - my patent knowledge from the USA and Europe (as an inventor of US patents) - my extensive experience in mobile multimedia and communication devices and - my extensive experience in telecommunications technology.

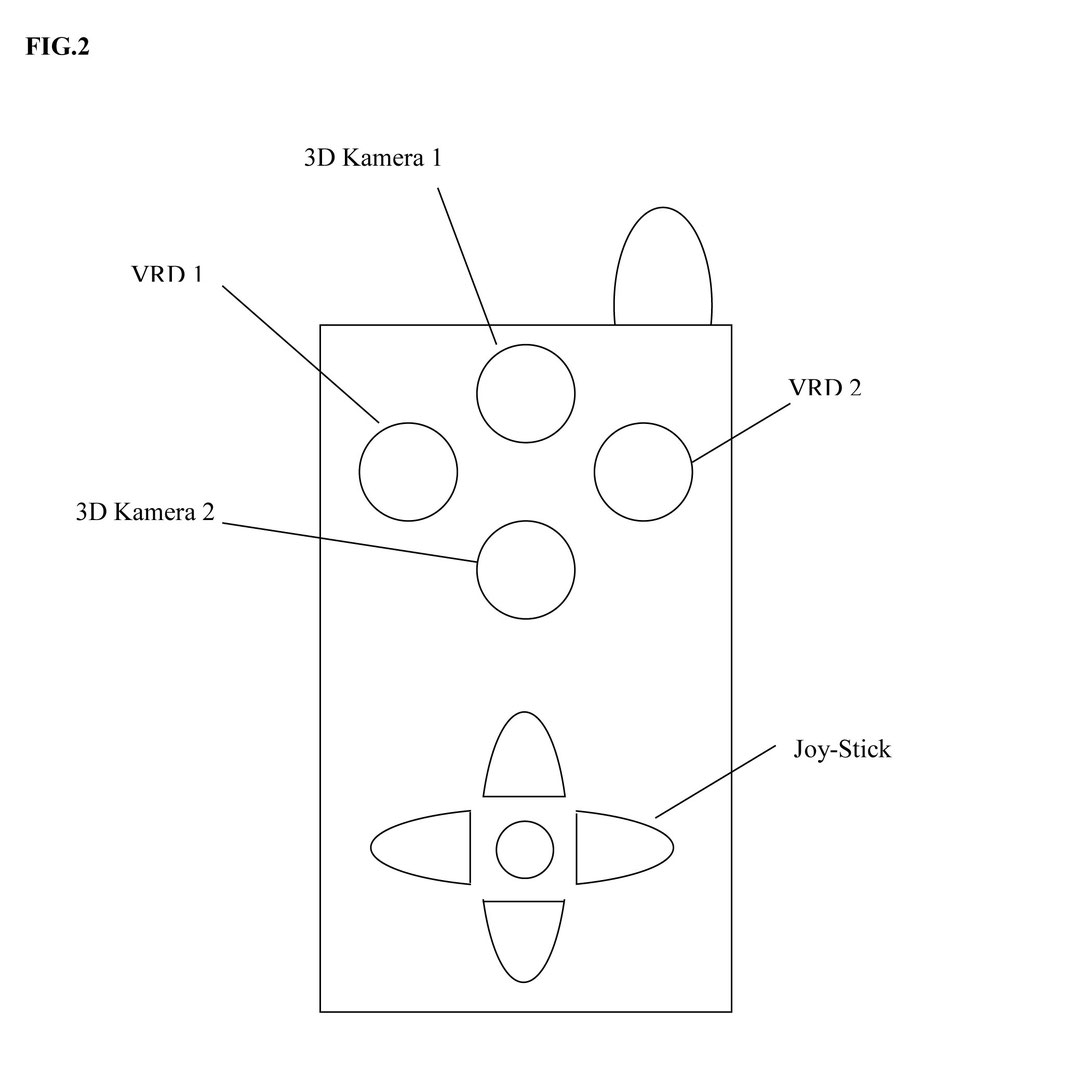

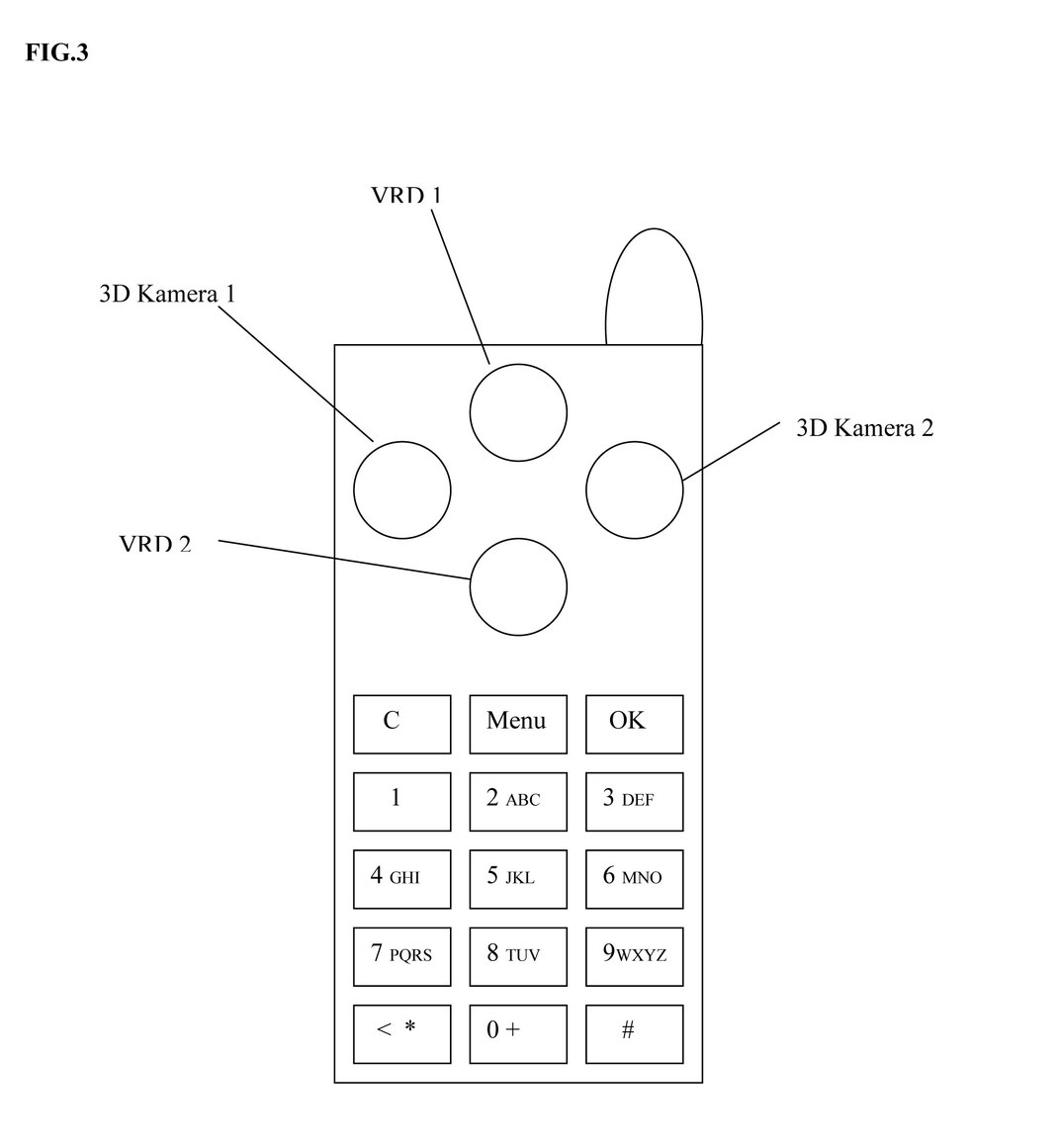

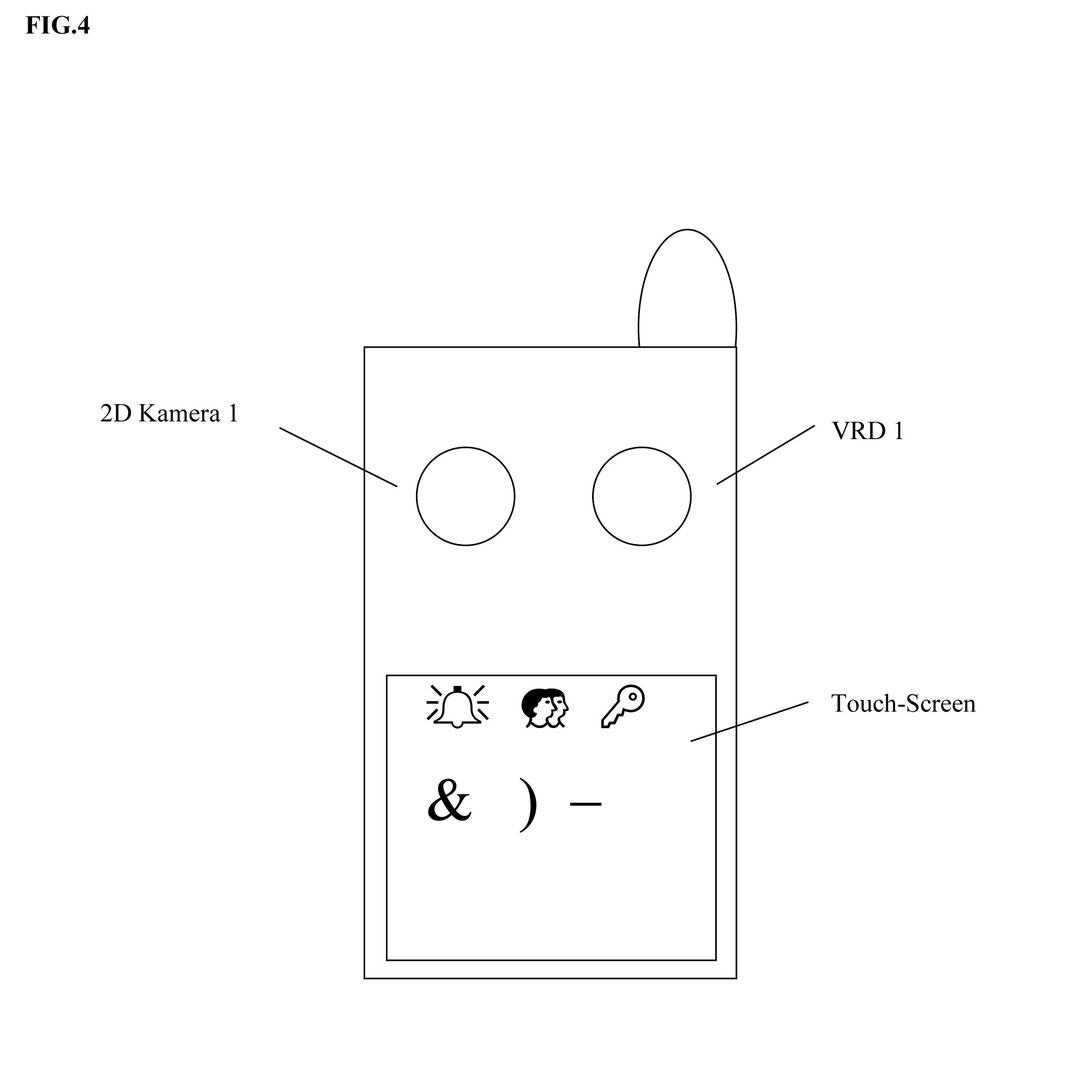

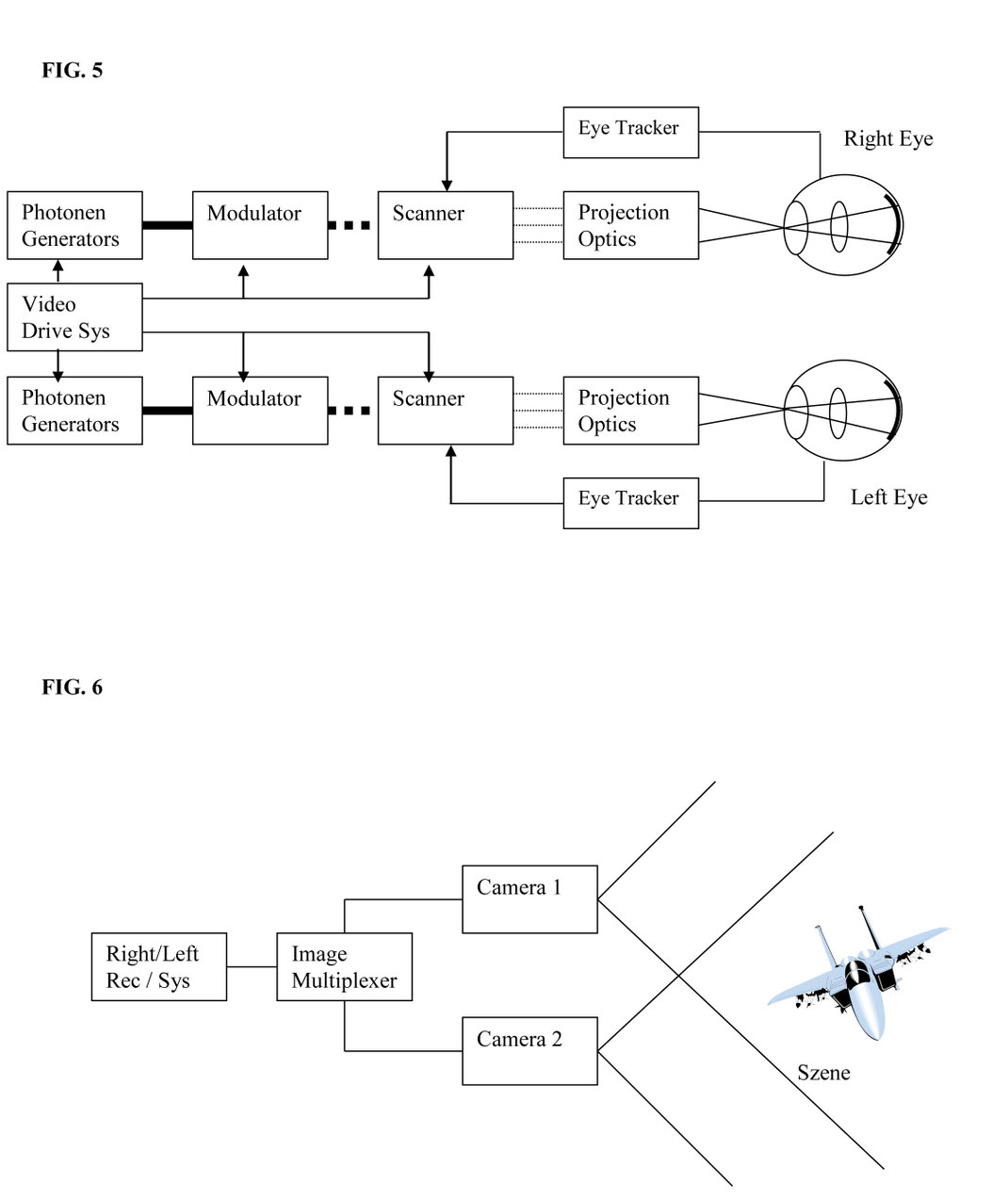

Elektronisches Gerät, insbesondere ein mobiles Multimedia-Kommunikationsgerät

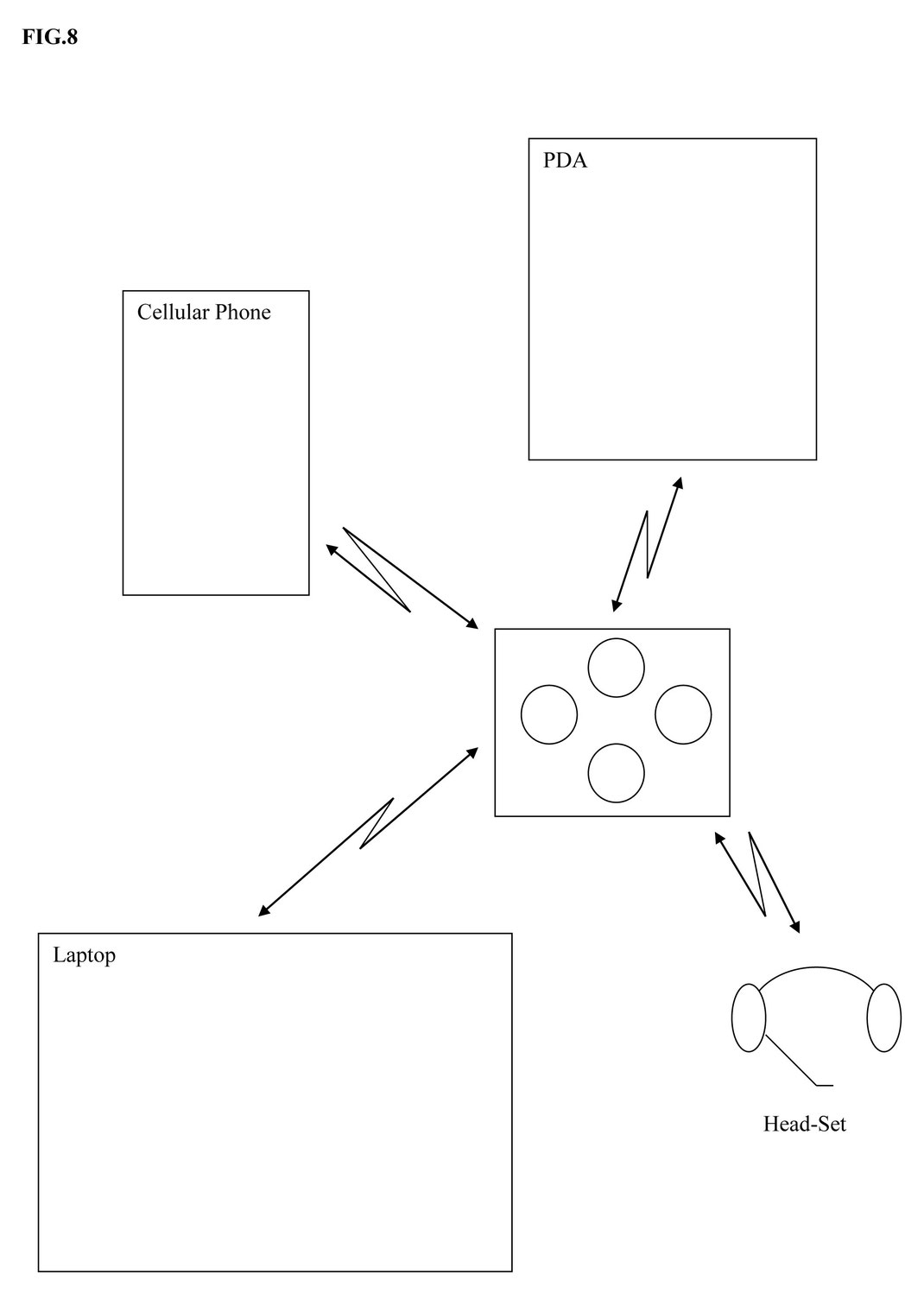

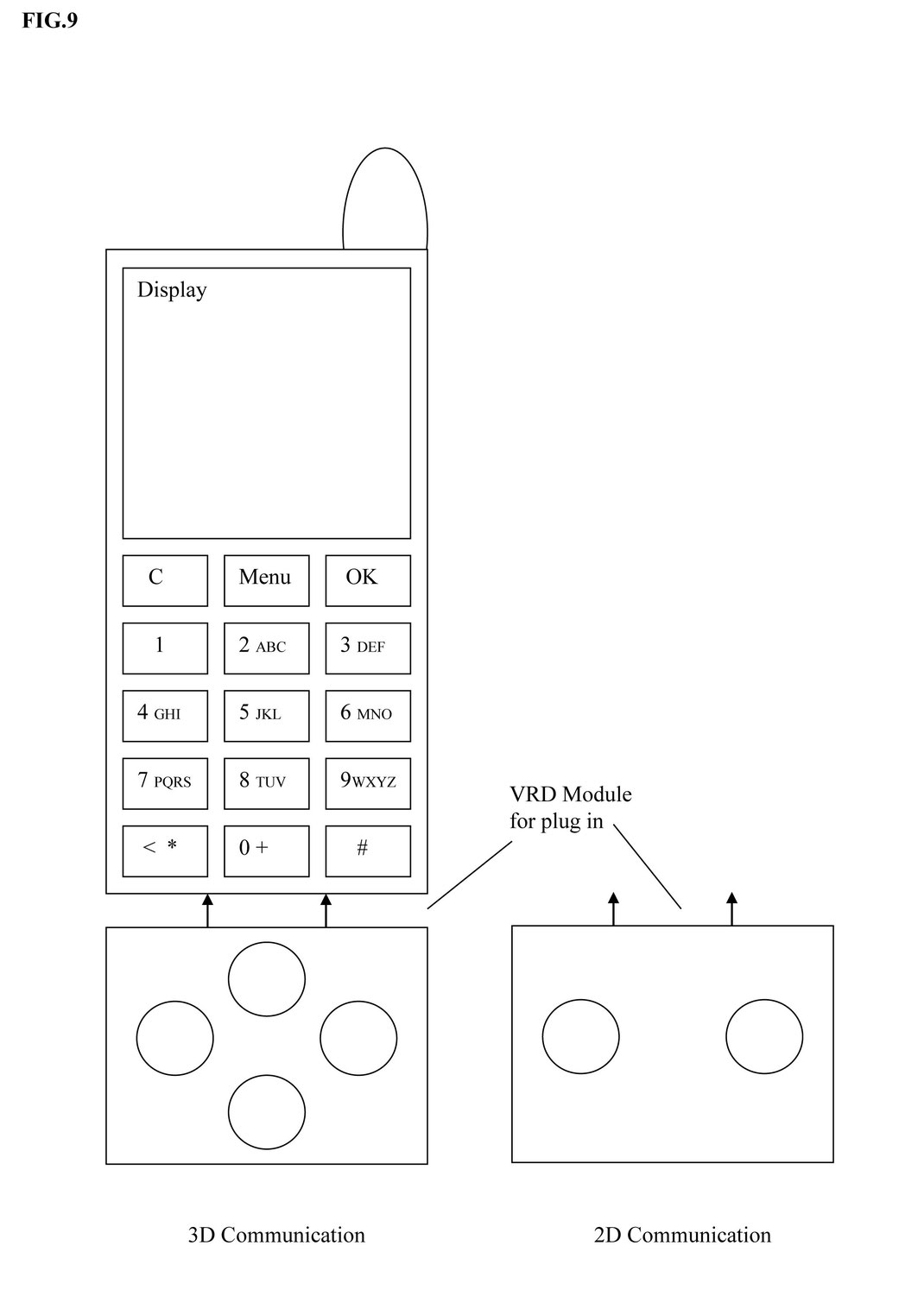

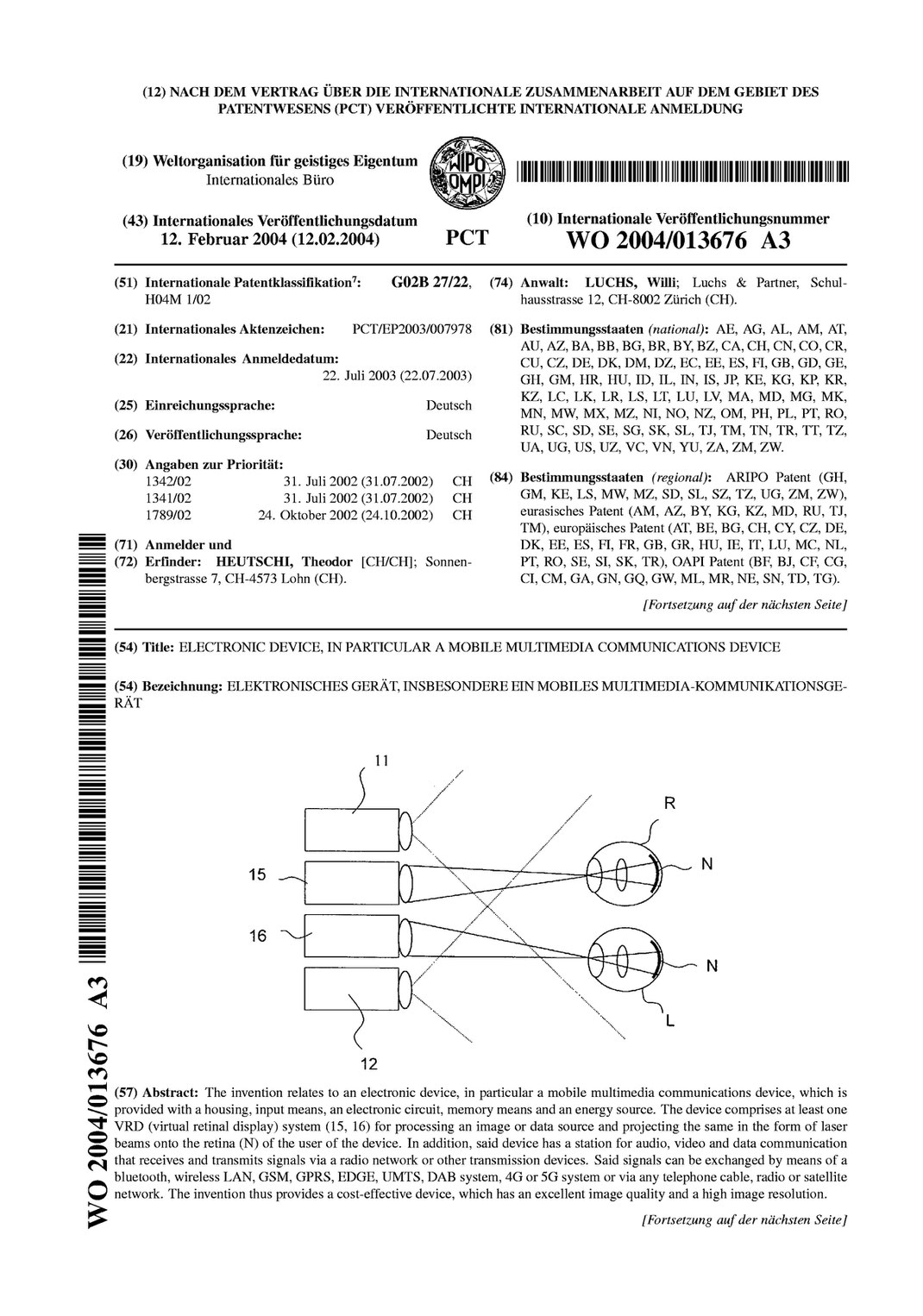

Die Erfindung betrifft ein elektronisches Gerät, insbesondere ein mobiles Multimedia-Kommunikationsgerät, gemäss dem Oberbegriff des Anspruches 1. Derartige Geräte, z.B. Mobiltelefone, PDA (Personal Digital Assistent)-Geräte, MP3-Player etc. sind in den verschiedensten Ausgestaltungen bekannt und auf dem Markt erhältlich. Diese Geräte sind mit einer Anzeige für Text und Bilder ausgestattet, die aus einem LCD Display (Liquid Crystal Display) besteht. Dieser erlaubt aufgrund seiner Abmessung nur eine mässige bis schlechte Bildqualität. Es ist da-her insbesondere bei kleinen Geräten mit kleinen Bildschirmgrössen nicht möglich, beispielsweise Kinofilme, Videos oder ein Fotoalbum in einer akzeptablen Qualität auf den Displays zu betrachten. Ver-wendet man grössere Displays, so wird das Gerät nicht nur schwerer und sperriger, sondern auch teurer, und braucht zudem mehr Strom. Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Gerät der eingangs genannten Art zu schaffen, das bei einer kostengünstigen Herstellung und geringem Stromverbrauch eine ausgezeichnete Bild-Qualität auch bei kleineren Gerätegrössen gewährleistet, und das als ein universelles, mobiles Kommunikationsgerät eingesetzt werden kann. Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss durch ein elektronisches Gerät mit den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst. Weitere bevorzugte Ausgestaltungen des erfindungsgemässen Gerätes bilden den Gegenstand der abhängigen Ansprüche. Dadurch, dass mindestens ein VRD (Virtual Retinal Display)-System zur Verarbeitung einer Bild- oder Datenquelle und Projizierung der-selben in Form von Laserstrahlen auf die Augennetzhaut des Gerätebenutzers vorhanden ist, und das Gerät eine zur Audio-, Video- und Datenkommunikation vorgesehene Station zum Empfangen und Sen-den von Signalen über ein Funknetz oder andere Übertragungseinrichtungen aufweist, wobei die Signale über das Bluetooth-, das Wireless LAN-, das GSM-, das GPRS-, das EDGE-, das UMTS-, das DAB-System, das 4G oder 5G-System oder über ein beliebiges Telefonkabel-, Funk- oder Satellitennetz austauschbar sind, wird ein kosten-günstiges Gerät geschaffen, das über eine ausgezeichnete Bildqualität mit einer hohen Bildauflösung, insbesondere einer dreidimensionalen Farbbildauflösung verfügen kann, das leicht und handlich ausgeführt werden kann und somit als ein universelles Multimedia-Kommunikationsgerät jederzeit und überall einsetzbar ist. Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnung näher erläutert. Es zeigen rein schematisch: Fig. 1 ein für ein erfindungsgemässes Kommunikationsgerät vorgesehenes Prinzip einer Bildaufzeichnung und einer Bildvermittlung; Fig. 2 ein Blockschema der Bildaufzeichnung; Fig. 3 ein erstes Ausführungsbeispiel eines Kommunikationsgerätes; Fig. 4 ein zweites Ausführungsbeispiel eines Kommunikationsgerätes; Fig. 5 ein Blockschema der Bildvermittlung; Fig. 6 ein drittes Ausführungsbeispiel eines Kommunikationsgerätes; Fig. 7 ein Blockschema des erfindungsgemässen Kommunikationsgerätes; Fig. 8 ein autarkes, mit einigen Peripheriegeräten wirkverbundenes Multimedia-Modul; und Fig. 9 zwei mit einem Gerät koppelbare Multimedia-Module. In Fig.1 ist schematisch ein beim erfindungsgemässen Gerät verwendetes Prinzip zur Vermittlung von dreidimensionalen Bildern dargestellt. Es werden zwei elektronische Kameras (vorzugsweise CCD-Kameras) 11, 12 zu einer auch in Fig. 2 angedeuteten Bildaufnahme verwendet, die ein Motiv, z.B. das in Fig. 2 angedeutete Flugzeug, in zwei verschiedenen Blickwinkeln aufnehmen. Die zwei Teilbilder können dabei mit einer vertikalen oder einer horizontalen Verschiebung aufgenommen werden. Das heisst, die beiden Kameras 11, 12 können vertikal oder horizontal angeordnet sein. Die von den Kameras 11, 12 aufgenommenen Bilder (stereoskopische Halbbilder) werden aufgezeichnet und in Echtzeit oder zu einem späteren Zeitpunkt über je ein VRD (Virtual Retinal Display)-System 15, 16 in Form von ungefährlichen Laserstrahlen direkt auf die Augennetzhaut (Retina) N beider Augen L, R des Gerätebenutzers projiziert (Fig. 1). Auf diese Weise können die Augen das jeweils für ihre Perspektive zuständige Bild wahrnehmen, so dass beim Betrachter ein dreidimensionaler Raumeindruck, wie beim natürlichen Sehen, entsteht. Projiziert man mit zwei VRD-Systemen 15, 16 je auf ein Auge L, R des Betrachters die durch die zwei elektronischen Kameras 11, 12 aufgenommenen, synchronisierten Bilder, so lassen sich dreidimensionale Bilder (Schwarz-Weiss-Bilder oder Farbbilder) mit einer hohen Bildauflösung vermitteln. Mit Hilfe von speziellen Aufnahmetechniken können auch mit einer Kamera dreidimensionale Bildeffekte erreicht werden. Für eine zweidimensionale Bildübertragung ist eine Kamera ausreichend. Wird lediglich ein zweidimensionales Bild gebraucht, so können sich sogar zwei Benutzer gleichzeitig dieselben Bildinformationen ansehen, wenn über je ein VRD-System ein Laserstrahl auf die Augen der beiden Benutzer projiziert wird. Mit Hilfe von speziellen technischen Mitteln ist es aber auch möglich, mit nur einem VRD-System dreidimensionale Bildeindrücke zu vermitteln. Für die Vermittlung von dreidimensionalen Bildern könnten auch mehr als zwei Kameras eingesetzt werden. Erfindungsgemäss können auch kleine, handliche elektronische Kom-munikationsgeräte mit mindestens einem VRD-System 15 bzw. 16 zur Verarbeitung einer Bild- oder Datenquelle und Projizierung derselben auf die Augennetzhaut des Benutzers ausgerüstet sein, und dadurch über ausgezeichnete Bildqualität mit einer hohen Bildauflösung, ins-besondere einer dreidimensionalen Farbbildauflösung, verfügen, die von der Gerätegrösse völlig unabhängig ist. Dies ermöglicht die Schaffung eines mobilen, universell einsetzbaren Kommunikationsgerätes, welches zur Audio-, Video- und Datenkommunikation zwischen zwei oder mehreren Benutzern und/oder zwischen dem Benutzer und externen Computersystemen und/oder Peripheriegeräten vorgesehen ist. Es kann sich jedoch auch um ein sogenanntes Multimedia-Kommunikationsgerät handeln, das Video-, Musikplayer, PDA (Personal Digital Assistent), Laptop und Spielekonsole in einem Gerät vereint. Die Audio-, Video- und Datenkommunikation erfolgt über ein oder mehrere im Gerät integrierte Kommunikationsmodule. Die Datenübertragung erfolgt vorzugsweise über ein Funknetz wie beispiels-weise Bluetooth, Wireless LAN, GSM (Global System for Mobile Communication), GPRS (General Packet Radio System), EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), DAB (Digital Audio Broadcasting), über sogenannte 4G (fourth Generation) oder 5G (fifth Generation) oder über ein anderes beliebiges Funksystem mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 20-100 Mb/s, oder durch andere Übertragungseinrichtungen - beispielsweise über ein Telefonkabel- oder Satelliten-netz. Das Gerät ist weltweit einsetzbar und in der Lage, Multi-Band (mehrere Frequenzspektren wie 900/1800/1900 MHz oder andere internationale Frequenzen ) zu verwenden. Das Gerät kann zuhause oder im Büro direkt an den Bildschirm, Maus, Tastatur und Drucker angeschlossen und somit zu einem Arbeitscomputer ausgebaut werden. Oder kann das Gerät mit dem Anschluss einer Tastatur allein zu einem portablen Laptop-Computer umgewandelt werden. Im Auto kann das Gerät als ein Navigationssystem dienen. Man muss sich also nicht mehr mit einer Vielzahl von elektronischen Geräten - PC, Laptop, PDA, Mobiltelefon, Video- und Musikplayer etc. - herumschlagen und ständig prüfen, wo welche Daten abgelegt sind. Alles verschmilzt zu einem persönlichen Begleiter, der sämtliche Informationen enthält und überall und jederzeit Zugang zu Internet und lokalen Netzwerken ermöglicht. Mit einer Vielzahl von Kommunikations- und Multimedia-Funktionen kann das Gerät in besonders vorteilhaften Weise auch als eine Online-Spielekonsole eingesetzt werden. Zwei oder mehrere Online-Spieleteilnehmer können sich auch beispielsweise über eine Live-Videokonferenz miteinander unterhalten und sich weltweit zu verschiedenen Spieleteams zusammenschliessen. Es könnten aber auch zwei oder mehrere Spieleteilnehmer im gleichen Raum oder örtlich voneinander getrennt über Internet zusammengeschlossen sein. Ein Ausführungsbeispiel eines solchen Gerätes 1 ist schematisch in Fig. 3 dargestellt. Das Gerät 1 weist ein Gehäuse 2 auf, welches aus Kunststoff, Metall, einer Metallegierung oder einem Sinterwerkstoff gefertigt ist, damit es leicht, stabil und herstellungstechnisch kosten-günstig ist und eine Wärmeableitung ermöglicht. Bei der Werkstoff-wahl werden EMV (Elektro Magnetische Verträglichkeit)- und ESD (Elelectrostatic- Discharge)-Vorschriften berücksichtigt. Das Gerät 1 ist mit den bereits erwähnten zwei Kameras 11, 12 sowie mit den zwei VRD-Systemen 15, 16 ausgerüstet, die dreidimensionale Bildübertragung ermöglichen. Die Kameras 11, 12 sind bei diesem Ausführungsbeispiel vertikal übereinander, die VRD-Systeme 15, 16 horizontal nebeneinander angeordnet. Die von den Kameras 11, 12 aufgenommenen Halbbilder werden über einen Bild-Multiplexer 13a (siehe Blockschema nach Fig. 2) auf einem Videorecorder oder einem Videobuffer 13b für die Weiterverarbeitung gespeichert. Die Videosignale können in Echtzeit über Funk- oder Kabelnetz an ein anderes Gerät weitergeleitet werden. Fig. 5 zeigt ein Blockschema des beim Gerät 1 vorhandenen Doppel-VRD-Systems. Jedes VRD-System 15, 16 weist einen Photogenerator 17, 18 und einen Modulator 19, 20 auf. Die Photogeneratoren 17, 18 erzeugen Photonen, die in den Modulatoren 19, 20 mit Videoinformationen moduliert werden. Der jeweilige Modulator 19, 20 richtet die Photonen horizontal aus. Die modulierten Photonen werden jeweils mit Hilfe eines Scanners 21, 22 vertikal zu einem Photonen-Raster zusammengesetzt. Die zu einem Raster ausgerichteten Photonen werden über je eine Projektionsoptik 23, 24, die den Eindruck eines aufrecht stehenden virtuellen Bildes vermittelt, direkt auf die Augennetzhaut N des Gerätebenutzers projiziert. Für Schwarz-Weiss-Bilder reicht ein Photonengenerator 17, 18 pro Auge aus. Bei Farbbildern sind im Photonengenerator 17, 18 drei einzelne Generatoren für rotes, grünes, und gelbes oder blaues Licht untergebracht, die in RGY (rot-grün-gelb) oder RGB (rot-grün-blau) modulierte Videosignale direkt auf das Auge des Benutzers projizieren. Damit ein möglichst realistisches, dreidimensionales Bild erzeugt werden kann, ist für jedes Auge ein VRD-System 15, 16 vorgesehen. Jedes VRD-System 15, 16 überträgt synchron ein Halbbild auf die Netzhaut N des entsprechenden Auges L, R und vermittelt so ein räumliches Bild. Ein Video Drive System 13c demultiplext das Videosignal und ordnet die richtigen Halbbilder dem rechten bzw. dem linken VRD-System 15, 16 zu. Zusätzlich sendet das Video Drive System 13c Farbinformationen an die Photonengeneratoren 17, 18, horizontale und vertikale Synchronsignale an die Modulatoren 19, 20 und an die Scanner 23, 24. Zusätzlich kann ein sogenanntes Eye-Tracking-System (d.h. System zum Ermitteln der Augenposition) 25, 26 für jedes Auge L, R vorgesehen sein. Beispielsweise kann über einen Infrarotstrahl die genaue Position des Auges festgelegt werden. Die Positionsdaten werden dem entsprechenden Scanner 21, 22 zugeführt, der dann die nötige Korrektur vornimmt, damit der Photonenstrahl immer exakt auf der Pupille platziert wird. Im Gehäuse 2 des Gerätes 1 ist in einer aus Fig. 3 nicht ersichtlichen, jedoch weiter unten noch in Zusammenhang mit Fig. 7 erwähnten Weise eine elektronische Schaltung, Speichermedien sowie eine Energie-quelle untergebracht. Die Energiequelle kann z.B. durch eine Batterie, einen Solarzellengenerator, thermoelektrische Generatoren oder eine Mini-Brennstoffzelle gebildet und aufladbar sein. Als Arbeits-, Daten- und Programmspeicher sind Feststoffspeicher (Chipspeicher) vorgesehen. Aus Kapazitäts- und Kostengründen kann das Gerät 1 zusätzlich auch mit einer Festplatte ausgerüstet werden. Es könnten auch biologische und nanomechanische Speicher Anwendung finden. Das Gerät 1 ist ferner mit einer Antenne 27a ausgestattet (diese könnte jedoch auch im Gehäuse 2 unsichtbar integriert werden). Als Eingabemittel ist ein sogenannter Joy-Stick 3 und Tasten vorgesehen. Fig. 4 zeigt eine weitere Variante eines erfindungsgemässen Kommunikationsgerätes 1’, welches im wesentlichen dem Gerät 1 nach Fig. 3 entspricht, und ebenfalls eine dreidimensionale Bildvermittlung gewährleistet. Bei diesem Ausführungsbeispiel sind die Kameras 11, 12 horizontal nebeneinander und die VRD-Systeme 15, 16 vertikal übereinander angeordnet. Als Eingabemittel ist eine Tastatur 4, wie bei einem Mobiltelefon, vorgesehen. In Fig. 6 ist eine dritte Ausführungsform eines erfindungsgemässen Gerätes 1’’ dargestellt, welche lediglich für eine zweidimensionale Bildvermittlung vorgesehen und deswegen nur mit einem VRD-System 15 und einer Kamera 11 ausgerüstet ist. Das Gerät 1’’ besitzt als Ein-gabemittel einen Sensorbildschirm (Touch-Screen) 5. Als Eingabemittel könnte allerdings auch ein mit einer Anzeige kombinierbarer Näherungsschalter in Frage kommen, der mit Vorteil induktiv oder kapazitiv wirkt, oder durch Schallwellen- oder Infrarot-Abtastung schaltet, und der durch einen Magnet betätigt werden kann, welchen nur die Person bedienen kann, die das entsprechende Teil be-sitzt und die entsprechenden Funktionen kennt. Als Eingabemittel kann auch ein akustisches Signal vorgesehen sein, wobei das Gerät auf eine bestimmte Frequenz, Frequenzspektrum oder Stimme abgestimmt werden kann. Es könnten auch Gehirnströme als Eingabemittel dienen, bei denen man ein oder mehrere Detektoren an definierten Orten am Kopf oder in dessen Umfeld befestigt und je nach Gedanken den Eingabebefehl tätigen kann. Im Büro oder zuhause kann das Gerät wie ein Laptop oder ein PC mit einer Tastatur und Maus bedient wer-den. Sämtliche Peripheriegeräte können über Kabel oder auch kabel-los über Funk-Technologien wie z.B. Bluetooth, Infrarot, Wireless LAN oder Dect bedient werden. Fig. 7 zeigt ein Blockschema eines möglichen erfindungsgemässen Gerätes, mit einer möglichen Konfiguration des Gesamtsystems. An ein Bussystem 30 sind verschiedene Module angeschlossen. Für die Stereobildaufnahme sind die bereits erwähnten zwei Kameras 11, 12 über eine Kontrolleinheit 31 mit dem Bussystem 30 wirkverbunden. Für die dreidimensionale Bilddarstellung auf der Augennetzhaut sind die zwei VRD-Systeme 15, 16 über eine Kontrolleinheit 32 an das Bussystem 30 angeschlossen. Die bereits erwähnte elektronische Schaltung (in Fig. 7 mit 35 be-zeichnet) umfasst mit Vorteil zwei separate, mit eigenen Speichermodulen 38a (ROM), 38b (RAM) bzw. 39a (ROM), 39b (RAM) versehene Prozessoren 36, 37 (Central Processing Units CPU). Die zwei Prozessoren 36, 37 lassen sich zugleich mit unterschiedlichen Betriebssystemen betreiben, damit die Vorteile eines Pocket-Betriebssystems (wie z.B. Windows CE oder Plam OS) und eines PC-Betriebssystems (wie z.B. Windows XP, Mac OS, Linux) genutzt werden können. Der Prozessor 36 mit den Speichermodulen 38a, 38b und einer Echtzeituhr 33 (Real Time Clock RTC) ist für das PC-Betriebssystem vorgesehen. Der Prozessor 37 mit den Speichermodulen 39a, 39b und einer Echtzeituhr 34 ist für das Pocket-Betriebssystem zuständig. Beide Systeme laufen unabhängig voneinander. Ein sogenannter Resource Manager 40 teilt abhängig von den Prioritäten und Benutzerangaben die Systemresourcen dem richtigen Prozessor 36 bzw. 37 zu. Ist beispielsweise ein Telefonanruf zu tätigen oder eine gespeicherte Adresse mit zu-gehöriger Telefonnummer gesucht, kann der Benutzer sein Pocket-Betriebssystem (Prozessor 37) starten und sofort telefonieren, dabei aber bereits während des Telefongespräches das PC-Betriebssystem (Prozessor 36) auch schon starten, damit er zeitsparend nach dem Telefongespräch sofort mit einer Arbeit am PC (z.B. Textverarbeitung oder Tabellenkalkulation) beginnen kann. Durch selektive Benutzung unterschiedlicher Betriebssysteme und Prozessoren in einem Gerät wird die Benutzer-Akzeptanz für die sogenannten „All in One“-Systeme wesentlich erhöht, der Stromverbrauch gesenkt und somit die Betriebszeit um ein Mehrfaches verlängert. Allerdings könnte das Gerät auch mit nur einem Prozessor ausgestattet und mit einem Betriebssystem betrieben werden, oder mehr als zwei Prozessoren für mehr als zwei Betriebssysteme beinhalten. Die vorzugsweise aufladbare Energiequelle ist in Fig. 7 mit 41 bezeichnet. Sie kann aus einer Batterie, einem Ladegerät, einem Solarzellengenerator, einer Mini-Brennstoffzelle oder einem thermoelektrischen Generator bestehen. Das Gesamtsystem kann auch über eine Festplatte, einen DVD-, einen CD-, einen MP3- oder einen anderen Musik-Player (Bezugszeichen 42 in Fig. 7) mit einer entsprechenden Kontrolleinheit 43 verfügen. Ferner sind ein oder mehrere SIM-Karten- oder Smart-Kartenleser 45 über eine Kontrolleinheit 46 mit dem Bussystem 30 wirkverbunden. Die SIM (subscriber identity module)-Karte ist eine scheckkarten-grosse Identifizierungskarte für den Teilnehmer eines Mobilfunkdienstes (GSM, GPRS, UMTS etc.) und wird im allgemeinen als „Chip-karte“ oder „Smart Card“ bezeichnet. Sie enthält einen Chip mit teil-nehmerrelevanten Daten und Algorithmen sowie mit der Zugangsberechtigung des Teilnehmers zum Mobilfunknetz. Es können auch komplexe Schlüssel und Algorithmen für Sicherheitssysteme auf der SIM-Karte bzw. auf dem Chip gespeichert werden. Bedingt durch die ständige Verkleinerung der Geräte wird meistens nur noch der Chip - von der SIM-Karte entfernt - in das Gerät eingebaut. Das Gesamtsystem enthält ferner eine Empfangs- und Sendestation 27, die durch ein oder mehrere Funkmodule für die kabellose Übertragung von Daten und Informationen gebildet ist und über eine Kontrolleinheit 47 an das Bussystem 30 angeschlossen ist. Die Daten können beispielsweise im Nahbereich über Bluetooth, Wireless LAN und im Fernbereich über GPRS, UMTS, DAB, 4G oder 5G, oder über Satellit übertragen werden. Eine Audio-Schnittstelle 49 für ein Mikrofon 50 und für Lautsprecher 51 ist mit dem Funkmodul und dem Bussystem 30 gekoppelt. Die Empfangs- und Sendestation 27 könnte auch durch ein Infrarotmodul zur Datenübertragung gebildet sein. Für den Empfang von Satelliten-Daten und für eine Positionsbestimmung ist ein Positionsbestimmungssystem 53 über eine Kontrolleinheit 54 mit dem Bussystem verbunden. Durch dieses Positionsbestimmungssystem 53 können über terrestrische Funkantennen oder Satellitensysteme Routen-Navigation und ortsbezogene Dienste genutzt wer-den. Das Gerät kann zusätzlich auch mit einem konventionellen, über eine Kontrolleinheit 56 mit dem Bussystem 30 wirkverbundenen LCD-Display 55 ausgestattet sein. Für die Eingabe kann - wie bereits erwähnt - ein Joy-Stick 3 und/oder eine Tastatur 4 oder ein Sensorbildschirm (Touch-Screen) 5, über eine Kontrolleinheit 58 mit dem Bussystem 30 wirkverbunden, verwendet werden. Fig. 8 zeigt schematisch ein zur Vermittlung von dreidimensionalen Bildern vorgesehenes, mit den zwei Kameras 11, 12 und den zwei VRD-Systemen 15, 16 versehenes Modul 10, welches als eine selbständige Einheit ausgebildet ist und autonom funktioniert. Über Funk- oder Kabelnetz kann das Modul 10 mit verschiedenen Peripherie-Geräten wie z.B. einem externen Kopfhörer-Set 60, einem PDA (Personal Digital Assistent), einem Cellular Phone (Mobiltelefon) 62, einem Laptop 63 oder anderen Geräten Videosignale und Daten austauschen. Wie in Fig. 9 angedeutet, kann ein zur Vermittlung von dreidimensionalen Bildern vorgesehenes, mit den zwei Kameras 11, 12 und den zwei VRD-Systemen 15, 16 versehenes Modul 10’ an ein Gerät 1a, z.B. ein Cellular Phone (Mobiltelefon) oder einen PDA, angekoppelt oder auf dieses aufgesteckt werden. Die Verwendung der VRD-Methode bei den erfindungsgemässen elektronischen Geräten hat den Vorteil, dass Benutzer mit Sehbehinderung (Kurz- oder Langsichtigkeit) bzw. mit Augenkorrektur im Gegensatz zum Ablesen von herkömmlichen Bildschirmen oder Displays keine Brille oder andere Sehhilfe benötigen, da die Projizierung direkt auf die Augennetzhaut stattfindet (die VRD-Methode ist sozusagen selbstkorrigierend). Ein weiterer Vorteil besteht in relativ niedrigen Kosten und einem im Vergleich zu konventionellen Displays tiefen Stromverbrauch. Es genügt eine äusserst geringe Laserleistung (beispielsweise weniger als 100 nW) der kohärenten Strahlung, um einen sehr hellen Bildeindruck zu erzeugen. Dieser Vorteil ist vor allem beim starken Sonnenlicht eklatant. Während LCD Displays schon bei normalem Sonnenlicht schlecht oder überhaupt nicht lesbar sind, er-zeugen VRD-Systeme auch bei stärksten Sonneneinstrahlung gestochen scharfe Bilder auf der Augennetzhaut. Die Erfindung ist mit den obigen Ausführungsbeispielen ausreichend dargetan. Sie könnte jedoch noch in anderen Varianten veranschaulicht sein. Das erfindungsgemässe Gerät eignet sich ganz besonders auch für die Anwendung in einem Fahrzeug, sei es in einem Auto, einem Lastwagen, einem Motorfahrrad oder dergleichen, in welchem es als mobiles Gerät, herausnehmbar oder fix eingesetzt werden kann. Bei der Benutzung kann sich ein Fahrer auf die Strasse konzentrieren und es wird ihm vom Gerät gleichzeitig quasi ein durchsichtiges Bild in die Augen projiziert.

VRD Virtual Reality Display

A new generation of mobile multimedia terminals

Mobile devices such as cellular phones and personal digital assistants are becoming more and more powerful, permitting an ever-broader range of functions and applications. Today’s communication terminals and wireless internet devices are limited, however, by their small visual displays. Office, internet and multimedia applications (sound, pictures and video) and gaming systems all use a well-sized quality screen. The problem is that a large screen also means a large device, high weight and high costs. What is needed – and is virtually assured of sound market success – is a device with the size of a cellular phone, the power of a personal computer and a virtual screen offering the dimensions and quality of a large desktop monitor.

The product for which this patent application is being submitted is designed to resolve the current conflict between the small size of today’s mobile devices and the desire to view digital content on a full-format display. A virtual retinal display or VRD system, such as a small lens integrated into the mobile terminal, will scan the photons containing the image data directly onto the retina of the user’s eye. As illustrated in Figure 1, a photon source such as a laser diode or a light-emitting diode (LED) generates a beam of light (the photon source may actually be three such sources if a colour image is to be rendered). The beam of light is intensity-modulated by a modulation unit to match the intensity of the image being generated. A beam scanner then receives the modulated signal and scans it across the retina using a particular scan pattern. The terminal may consist of one VRD system or of two such systems for the projection of stereo images into the user’s eyes.

The system can be fully integrated into a cellular phone either as a two-dimensional image system or as a stereo image system. An autonomous VRD system which can be docked onto an existing cellular phone like today’s camera module will also be available.

The new system should represent a breakthrough for mobile terminals, offering:

- small size with high resolution and high quality

- low power consumption

- a low price

- stereo images and video in colour and

- no irritation in sunlight.

Research and development

The kind of VRD system described above can be integrated into a cellular phone according to Professor M. Menozzi of the Swiss Federal Institute of Technology in Zurich, a specialist in the field. Its development by a team of specialists is expected to take about three years.

Contributing to this project:

- my ownership of the international patent application (patent pending)

- my patent knowledge from the USA and Europe (as an inventor of US patents)

- my extensive experience in mobile multimedia and communication devices and

- my extensive experience in telecommunications technology.

3D-Multimedia Communication

Die Erfindung betrifft ein elektronisches Gerät, vorzugsweise ein mobiles Multimedia Kommunikationsmittel, nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Bei den heutigen bekannten Mobiltelefonen, Personal Digital Assistent PDA und MP3 Playern besteht die Anzeige für Text und Bilder aus einem LCD Display, der aufgrund seiner Abmessung nur eine mässige bis schlechte Bildqualität erlaubt. Die Bildschirmgrösse ist wiederum abhängig vom Formfaktor des Geräts. Je kleiner das Gerät gebaut wird, desto kleiner fällt der eingebaute Bildschirm aus. Es ist daher mit den heutigen Geräten nicht möglich Kinofilme, Videokonferenzen oder ein Fotoalbum in einer akzeptablen Qualität auf den kleinen Displays abzuspielen. Verwendet man grössere Displays, so wird das Endprodukt nicht nur schwerer und sperriger sondern auch teurer und braucht mehr Strom. Es ist ein Umweg, wenn der Mensch am PC oder beim Fernsehen auf einen Monitor starrt. Er selbst besitzt von Natur schon zwei leistungsfähige Bildschirme. Sie liegen im hinteren Teil der Augen und heissen Retina (Netzhaut), auf sie projiziert die Augenlinse weit mehr Bildinformationen, als jede Kinoleinwand darstellen kann. Dabei beträgt ihre Nutzfläche nur wenige Quadratzentimeter. Am einfachsten wäre es, Computerdaten oder TV-Bilder mit ungefährlichen Laserstrahlen direkt auf die Netzhaut zu übertragen, statt sie auf einem künstlichen Display darzustellen, nur damit das menschliche Auge die Information dort ablesen kann. Die meisten Patentschriften wie US 5,903,397 und US 6,120,461 gehen von einer Spezialbrille mit eingebauten Apparaturen aus, welche Videoinformationen in Photonen umwandeln, deren Intensität kontrollieren und mit mehreren hundert Millionen Pixel pro Sekunde durch die Pupille auf die Retina strahlen. Die Laser bestreichen dabei die Netzhaut zeilenweise, wie der Elektronenstrahl einer traditionellen Braunschen Röhre. So entstehen Bilder von sehr grosser Auflösung, die dem Betrachter erscheinen, als würde er auf eine Kinoleinwand blicken. Projiziert man mit zwei VRD-Systemen je auf ein Auge des Betrachters synchronisierte Bilder, so lassen sich echte dreidimensionale Videobilder erreichen. Die Erfahrung zeigt, dass solche Spezialbrillen oder Head-mounted Systeme für den Benutzer sehr unbequem und störend sind. Des weitern leidet die Benutzerakzeptanz erheblich unter der beeinflussten Ästhetik und Bewegungsfreiheit. Der vorliegenden Erfindung wurde demgegenüber die Aufgabe zugrunde gelegt, ein mobiles elektronisches Gerät zu schaffen, welches möglichst klein gehalten ist und eine maximale 3D Farbbildauflösung ermöglicht, die unabhängig vom Formfaktor des Gerätes ist. Das elektronische Gerät soll ein universelles Kommunikationsgerät sein, welches der Benutzer jederzeit und überall benutzen kann. Die Aufgabe ist erfindungsgemäss nach dem Kennzeichen des Anspruches 1 gelöst. Mit diesem erfindungsgemässen elektronischen Gerät entsteht der erhebliche Vorteil, dass es sehr leicht und handlich ausgeführt werden kann, sehr universell einsetzbar ist und dabei über eine ausgezeichnete 3D-Farbbildauflösung verfügt. Die Abmessungen dieses Gerätes sind nicht mehr abhängig vom Formfaktor und der Auflösung des Displays. Wird von der Bildqualität her nur eine 2D-Bildauflösung gebraucht, so können sogar zwei Benutzer gleichzeitig sich die selben Bildinformationen ansehen. Je ein VRD-System projiziert einen Photonenstrahl auf die Augen der zwei Benutzer.

Heutig Mobiltelefone und Personal Digital Assistants verfügen – wenn überhaupt - nur über konventionelle 2D-Kameras. Damit der Benutzer die Bilder auch in 3D betrachten kann, müssen sie zuerst mit speziellen 3D-Kameras aufgezeichnet werden. Zu den wenigen Verfahren, die keine Brille zur Betrachtung von 3D-Bildern benötigen gehört das sogenannte autostereoskopische Verfahren. Hierbei wird die Tiefenwahrnehmung durch den „Wechsel der Bedeckung ferner Gegenstände durch nähere“ erzeugt. Näher beschrieben bedeutet dies, dass der Tiefeneindruck beim diesem Verfahren dadurch entsteht, dass entfernte Gegenstände – wie bei der echten Wahrnehmung – bei wechselseitiger Betrachtung von linkem bzw. rechtem Auge, ihren Ort kaum zu ändern scheinen, wobei nahe Gegenstände ihren Ort sprunghaft nach rechts bzw. links zu ändern scheinen. Liefert der Bildschirm dem Gehirn diese zwei Perspektiven in einer bestimmten optimalen Frequenz, so bekommt das zweidimensionale Bild einen Tiefeneindruck. Das Motiv wird aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln aufgenommen. Die zwei Teilbilder können dabei mit vertikaler oder mit horizontaler Verschiebung aufgenommen werden. Das heisst, die beiden Videokameras können vertikal oder horizontal angeordnet werden. Benötigten Benutzer mit Augenkorrektur für das herkömmliche Ablesen eines Bildschirms noch eine Sehhilfe oder Brille, so wirkt die VRD Methode für Sehbehinderte (Kurz- oder Langsichtigkeit) selbstkorrigierend, da der Photonenstrahl die Bilder direkt auf die Retina projiziert. Ein weiterer Vorteil der VRD Methode sind die relativ niedrigen Kosten und der tiefe Stromverbrauch im Vergleich zu konventionellen Displays. Eine äusserst geringe Laserleistung (79nW) der koheränten Strahlung ist erforderlich, um einen sehr hellen Bildeindruck zu erzeugen. Dieser Vorteil ist vor allem bei starkem Sonnenlicht eklatant. Während LCD Displays schon bei normalem Sonnenlicht schlecht oder überhaupt nicht lesbar sind, erzeugen VRD-Systeme noch bei stärkster Sonneneinstrahlung gestochen scharfe Bilder auf der Netzhaut. Über das sogenannte Eye-Tracking System, das den Augenbewegungen des Benutzers folgen kann, wird der Laserstrahl jederzeit automatisch richtig auf der Retina positioniert. Die Audio-, Video- und Daten Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Benutzern oder externen Computersystemen und Peripheriegeräten erfolgt über ein oder mehrere integrierte Kommunikationsmodule. Die Datenübertragung kann vorzugsweise über ein Funknetz wie bspw. Bluetooth, Wireless Lan, GSM (Global System for Mobile Communication), GPRS (General Packet Radio System), EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) und über sogenannte 4G (fourth Generation) oder 5G (fifth Generation ) Systeme mit 20-100 Mb/s Übertragungsgeschwindigkeit oder durch andere Übertragungseinrichtungen – bspw. Satelliten erfolgen. Das elektronische Gerät ist mit einem oder mehreren SIM-Karten-Lesern (subscriber identity module) ausgerüstet. Die SIM-Karte ist eine scheckkartengroße Identifizierungskarte für den Teilnehmer eines GSM-Mobilfunkdienstes (GSM, GPRS, UMTS, etc.) und wird im allgemeinen als »Chipkarte« oder »Smart Card« bezeichnet. Diese Karten gibt es für Autotelefone und in verkleinerter Version auch für Handys. Bedingt durch die ständige Verkleinerung der Handies wird bei den meisten Handies nur noch der Chip benutzt. Er kann zu diesem Zweck von der SIM-Karte entfernt und in das Handy eingebaut werden. Die SIM Karte bzw. dessen Chip enthält teilnehmerrelevante Daten und Algorithmen sowie die Zugangsberechtigung zum Netz. U.a. befinden sich auf der SIM-Karte die internationale Teilnehmernummer IMSI (international mobile subscriber identity), die internationale Identifikationsnummer für das Mobilgerät IMEI (international mobile equipment identity), die

Authentisierungsschlüssel (KI) und einige weitere Daten. Mit der SIM-Karte für das Mobilfunknetz identifiziert sich der Teilnehmer mit seiner Funktelefon-Rufnummer, der MSISDN (mobile subscriber ISDN). Mit Hilfe der Authentifikation stellt das Netz sicher, dass es sich tatsächlich um einen autorisierten Mobilfunk-Teilnehmer handelt. Das Authentifikationsverfahren wird parallel auf der SIM-Karte und im Netz durchgeführt und im Ergebnis verglichen. Bei Ergebnisgleichheit ist die Teilnehmerauthentizität gewährleistet. Nach der Einbuchungprozedur kann der Teilnehmer mit jedem beliebigen GSM-Telefon innerhalb des Versorgungsbereiches seines Betreibers Telefonate führen. Darüber hinaus ist der Teilnehmer unter seiner persönlichen Rufnummer im In- und Ausland erreichbar. Auf einer SIM-Karte oder Smart Card können auch komplexe Schlüssel und Algorithmen für Sicherheitssysteme gespeichert werden. Durch ein integriertes Positionsbestimmungs-System wie Ortsbestimmung über terrestrische Funkantennen oder Satellitensysteme können Routen-Navigation und ortsbezogene Dienste (location based services) genutzt werden. Nebst mobiler 3D-Kommunikation kann das Gerät auch tausende von MP3-Liedern speichern, Videofilme spielen, Adressen und Daten verwalten. Das Gerät ist so leistungsstark, dass es problemlos die anforderungsreichen Betriebssysteme wie Windows XP, Mac OS, Linux, aber auch Pocket-PC Betriebssysteme wie Windows CE oder Plam OS bewältigt. Weiter können auch sämtliche Anwender-Programme, die auf diesen Betriebssystemen basieren installiert werden. Das Gerät wird daheim und im Büro direkt an den Bildschirm, Maus, Tastatur und Drucker angeschlossen und schon ist der mobile Alleskönner ein ausgewachsener Arbeitscomputer. Oder sie schliessen nur die Tastatur an und haben so einen Laptop. Dasselbe multimedia Gerät ist in der Jackettasche also ein PDA und ein MP3- oder Video-Player, auf dem Bürotisch ein PC, in der Aktentasche ein portabler Laptop-Computer, in der Hand ein 3D Mobiltelefon und im Auto ein Navigationssystem. Ein grosses Handikap bei der Benutzung von PC-Betriebssystemen wie Windows XP, Windows 2000 oder Mac OS ist das zum Teil sehr lange dauernde Startprozedere des Betriebssystems. Es dauert manchmal Minuten bis ein Personal Computer einsatzbereit ist. Bei der Benutzung von Textverarbeitungsprogrammen, Tabellenkalkulationsprogrammen und Grafikprogrammen hat sich der Laptop Benutzer an die ewige Warterei gewöhnt. Nicht so beim Telefonieren oder SMS Versenden. Will ein Benutzer zeitkritische Applikationen nutzen wie Telefonieren, ein SMS oder E-mail Abfragen oder Versenden, Adressen Suchen, Telefonnummern Speichern, so muss das Gerät sofort Einsatzbereit sein. Das Betriebssystem solcher Kommunikationsgeräte ist direkt im BIOS oder ROM gespeichert und kann deshalb innerhalb von Sekundenbruchteilen gestartet werden. Um die Vorteile eines Pocket-PC Betriebssystems und eines PC-Betriebssystems nutzen zu können, sieht die Erfindung vor, zwei separate CPU’s (Central Processing Unit) mit Speichermodulen in das elektronische Gerät zu integrieren. Die zwei CPU’s lassen sich zeitgleich mit unterschiedlichen Betriebssystemen betreiben. Ist ein Telefonanruf zu tätigen oder eine gespeicherte Adresse mit zugehöriger Telefonnummer gesucht, kann der Benutzer nur sein Pocket-PC Betriebssystem starten und sofort Telefonieren. Will er nach dem Anruf noch die Tabellenkalkulation überprüfen, so kann er noch während seinem Telefongespräch das PC-Betriebssystem starten, damit er zeitsparend nach dem Telefongespräch mit der Arbeit beginnen kann. Durch selektive Benutzung unterschiedlicher Betriebssysteme und Prozessoren in einem Gerät wird die Benutzer-Akzeptanz für All in One Systeme wesentlich erhöht, der Stromverbrauch gesenkt und die Betriebszeit um ein Mehrfaches verlängert.

Mit einer Vielzahl von Kommunikations- und Multimedia-Funktionen kann das elektronische Gerät sehr gut als Online-Spielkonsole eingesetzt werden. Überall und jederzeit über eine High-Speed Funkverbindung über das Internet mit einem oder mehreren Partnern Mailen, Chatten und Spielen. Es ist gut denkbar, dass sich die Online-Spielteilnehmer zusätzlich über eine Live-Videokonferenz miteinander unterhalten und sich so weltweit zu verschiedenen Spielteams zusammenschliessen. Im Vergleich zu herkömmlichen PDA oder Laptops muss die Erfindung keine E-Mail, Adressen und Termine mit stationären Arbeitsstationen abgleichen. Sie sind bereits diese Arbeitsstationen. Unterwegs bieten sie dank grosser Speicherkapazität und aktuellsten Prozessoren ein Mehrfaches an Speicherplatz und Rechengeschwindigkeit als heutige Taschencomputer. Man muss sich also nicht mehr mit einer Vielzahl von elektronischen Geräten – Büro– und Heim-PC, Laptop, PDA, Mobiltelefon, Video- und Musikplayer – herumschlagen und ständig prüfen, wo welche Daten abgelegt sind. Alles verschmilzt zu einem persönlichen Begleiter, der sämtliche Programme und Informationen enthält und überall und jederzeit über das integrierte Funkmodul Zugang zu Internet und lokalen Netzwerken ermöglicht. Das 3D-Multimedia Gerät besteht aus einem Gehäuse, einem VRD-Modul, einem Kamera Modul, Eingabemittel, einer elektronischen Schaltung, Speichermedien, einem Empfänger und Sender, einer Energiequelle, die z.B. mittels Solarzellen, thermoelektrischen Generatoren oder Mini-Brennstoffzellen aufladbar sein kann. Es ist vorgesehen, dass das Gehäuse aus Kunststoff, Metall, einer Metalllegierung oder einem Sinterwerkstoff gefertigt ist, damit es leicht, stabil und kostengünstig herstellbar ist und eine gute Wärmeableitung ermöglicht. Durch eine geeignete Werkstoffwahl werden die EMV Elektro Magnetische Verträglichkeit und ESD Electrostatic Discharge Vorschriften eingehalten. Als Arbeits-, Daten- und Programmspeicher sind Feststoffspeicher (Chipspeicher) vorgesehen. Aus Kapazitäts- und Kostengründen kann das Gerät zusätzlich auch mit einer Festplatte ausgerüstet werden. Das Gerät kann auch mit biologischen Speichern ausgerüstet sein. Sehr vorteilhaft ist das elektronische Gerät mit Lautsprechern und einem Mikrofon ausgerüstet. Will der Benutzer privat und ungestört kommunizieren, kann ein externes Kopfhörer- und Mikrofon-Set über Kabel oder Funk wie z.B. Bluetooth, mit dem Gerät gekoppelt werden. Als Eingabemittel können Tasten, Joy-Stick, Touch-Screen oder Näherungsschalter vorgesehen sein, wobei letzterer mit Vorteil induktiv oder kapazitiv wirkt, oder durch Schallwellen- oder Infrarot-Abtastung schaltet und der mit der Anzeige kombiniert werden kann, durch ein Magnet, das nur von der Person bedient werden kann, die das entsprechende Teil besitzt und die Funktionen kennt. Als Eingabemittel kann auch ein akustisches Signal vorgesehen sein, wobei das Gerät auf eine bestimmte Frequenz, Frequenzspektrum oder Stimme abgestimmt werden kann, oder es könnten auch Gehirnströme als Eingabemittel dienen, bei denen man ein oder mehrere Detektoren an definierten Orten am Kopf oder in dessen Umfeld befestigt und je nach Gedanken die Eingabemittel befehlen kann. Im Büro oder zuhause kann das Gerät wie ein Laptop oder ein PC mit einer Tastatur und Maus bedient werden. Sämtliche Peripheriegeräte können über Kabel oder auch kabellos über Funk Technologien wie z.B. Bluetooth, Infrarot, Wireless Lan oder Dect bedient werden.

FIG. 1 zeigt eine Anordnung mit zwei Lasersystemen (VRD) und zwei Kamerasystemen. Durch die Verwendung von zwei Laser können pro Auge jeweils ein Halbbild dargestellt werden. D.h. Stereo- oder 3D-Bilder. Die Pixel bzw. Bilder werden direkt auf die Netzhaut projiziert. Mit zwei CCD Kameras lassen sich 3D-Bilder aufnehmen. Dadurch ist eine bidirektionale 3D-Kommunikation möglich. Bsp. Videokonferenz, bei der sich die Teilnehmer in 3D gegenseitig sehen können. FIG. 2 zeigt ein elektronische Gerät mit 3D Kommunikation bei dem die Eingabe über Joy Stick und Tasten erfolgt. Die Anordnung der Kameras ist vertikal und die der VRD’s ist horizontal. FIG. 3 zeigt ein elektronisches Gerät mit 3D Kommunikation bei dem die Eingabe über Tasten wie bei einem Mobiltelefon erfolgt. Anordnung der VRD’s vertikal und die der Kameras horizontal. Also umgekehrt wie in FIG. 1 FIG. 4 zeigt ein elektronisches Gerät mit 2D Kommunikation, mit einem Lasersystem und einem Kamerasystem. Dadurch sind nur 2D Bilder möglich. Das Gerät besitzt als Eingabemittel ein Touch-Screen. FIG. 5 zeigt ein Blockschema von einem Doppellasersystem das 3D-Bilder darstellen kann. Das VRD-System in FIG.5 verwendet Photonen Generatoren und Manipulations Einrichtungen um ein stereoskopisches, hochauflösendes, Farbbild direkt auf dem Auge des Benutzers zu erzeugen. Die Photonengeneratoren erzeugen Photonen die im Modulator mit Videoinformationen moduliert werden. Der Modulator richtet die Photonen in einer ersten Richtung oder horizontal aus. Die modulierten Photonen werden mit Hilfe eines Scanners vertikal zu einem Photonen-Raster zusammengesetzt. Die zu einem Raster ausgerichteten Photonen werden über die Projektionsoptik, die den Eindruck eines aufrecht stehenden virtuellen Bildes vermittelt, direkt auf die Retina (Netzhaut) des Benutzers projiziert. Für Schwarz-Weiss-Bilder reicht ein Photonengenerator pro Auge aus. Bei Farbbildern sind im Photonengenerator drei einzelne Generatoren für rotes, grünes, und gelbes oder blaues Licht untergebracht, die in RGY oder RGB modulierte Videosignale direkt auf das Auge des Benutzers projizieren. Damit ein möglichst realistisches 3D-Bild erzeugt werden kann, ist für jedes Auge des Benutzers ein VRD-System vorgesehen. Jedes VRD System überträgt synchron ein Halbbild auf die Netzhaut des entsprechenden Auges und vermittelt so - wie beim richtigen Sehen – dem Benutzer ein räumliches Bild. Das Video Drive System demultiplext das Videosignal und ordnet die richtigen Halbbilder dem rechten bzw. dem linken Laser-System zu. Zusätzlich sendet das Video Drive System Farbinformationen an die Photonen-Generatoren, horizontale und vertikale Sync Signale an den Modulator und an den Scanner. Mit Hilfe spezieller Techniken ist es möglich, auch nur mit einem VRD-System 3D Bildeindrücke zu vermitteln. Zusätzlich kann ein sogenanntes Eye-Tracking System eingebaut werden. Beispielsweise kann über einen Infrarotstrahl die genaue Position des Auges festgestellt werden. Die Positionsdaten des Auges werden dem Scanner zugeführt, der dann die nötige Korrektur vornimmt und den Photonenstrahl immer exakt auf der Pupille platziert. FIG. 6 zeigt ein Blockschema der 3D-Farbkameras. Für eine einfache 2D-Bildübertragung ist eine Kamera ausreichend. Mit Hilfe spezieller Aufnahmetechniken kann auch mit einer Kamera 3D-Bildeffekte erzielt werden. Damit möglichst realistische 3D-Bilder aufgenommen werden können, sind zwei miteinander synchronisierte CCD-Kameras vorgesehen. Die von den Kameras aufgenommenen Halbbilder werden synchronisiert über einen Image Multiplexer auf einem Videorecorder oder einem Videobuffer für die Weiterverarbeitung zwischengespeichert. Die Videosignale können in Echtzeit über Funk oder Kabel an ein anderes Gerät weitergeleitet werden. Beim Empfängergerät müssen die Videosignale zuerst von einem De-Multiplexer aufgeschlüsselt und in Form der beiden Halbbilder-Signale synchron den Modulatoren für die Modulation der Photonen zugeführt werden. FIG. 7 zeigt ein Blockschema mit einer möglichen Konfiguration des Gesamtsystems. An einem Bussystem sind verschiedene Module angebracht. Die Main-CPU mit den Speichermodulen ROM und RAM und dem Real Time Clock RTC ist für das PC Betriebssystem vorgesehen. Die Communication-CPU für das Pocket-Betriebssystem. Beide Systeme laufen unabhängig voneinander. Ein Resource Manager teilt abhängig von den Prioritäten und Benutzereingaben die Systemresourcen der richtigen CPU zu. Eine PowerSource-Module dient dem Gerät als Energiequelle. Sie kann aus einer normalen Batterie, einem Ladegerät, einem Solarzellengenerator, einer Mini-Brennstoffzelle oder einem thermoelektrischen Generator bestehen. Zwei VRD Systeme für 3D-Darstellung auf der Retina. Zwei Kamerasystem (CCD-Kamera) für die Stereobildaufnahme. Eine Festplatte (Disc), DVD-Player oder CD-Player. Einen oder mehrere SIM-Karten- oder Smart-Karten-Leser Ein oder mehrere RF-Module (Funkmodule) für die Kabellose Übertragung von Daten und Informationen. Beispielsweise können Daten Nahbereich über Bluetooth, WireLess LAN, im Fernbereich über GPRS, UMTS, 4G oder 5G und über Satellit übertragen werden. Ein Audio Schnittstelle für Mikrofon und Lautsprecher ist mit dem RF-Modul und dem Bus gekoppelt. Denkbar ist auch ein IR (Infrarot Modul) zur Übertragung von Daten. Für den Empfang von Satelliten-Daten und für die Positionsbestimmung ist ein GPS-Modul vorgesehen. Für die Eingabe kann ein LCD mit Touch-Screen verwendet werden. Für die Eingabe kann ein Joy Stick und/oder ein Keyboard verwendet werden. FIG. 8 zeigt ein 3D-Modul mit VRD und Kamera als Stand-Alone-Lösung, die selbständig und autonom funktioniert. Über Funk oder Kabel kann das Modul mit Peripherie-Geräten wie Head-Set, Cellular Phone, PDA oder Laptop Videosignale und Daten austauschen. FIG. 9 zeigt ein 3D-Modul das an einem Cellular Phone oder an einem PDA angekoppelt oder aufgesteckt werden kann. Es ist auch vorgesehen, dass das optische Modul statt in 3D auch nur in 2D Kommunizieren kann. Dabei wird nur ein VRD- und ein Kamera-Modul verwendet.

In den anliegenden Zeichnungen sind bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt und anhand der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen: FIG.1 Anordnung der VRD’s Virtual Retinal Display und Videokameras FIG.2 3D-Multimedia-Kommunikationsgerät mit Joy-Stick FIG.3 3D-Multimedia-Kommunikationsgerät mit Tastenfeld FIG.4 2D-Multimedia-Kommunikationsgerät mit Touch-Screen FIG.5 ein Blockschema der VRD’s Virtual Retinal Displays FIG.6 ein Blockschema der 3D-Farbkameras FIG.7 ein Blockschema des Gerätes FIG.8 Autarkes Multimedia Modul mit Laptop, Handy, PDA oder Headset FIG.9 Multimedia Modul in 3D- oder 2D-Ausführung für Handys oder PDA’s